張允中,新加坡船王成功六字訣

2014-03-19 17:22:25 來源:《環(huán)球人物》雜志 編輯:國際船舶網(wǎng) 我有話要說

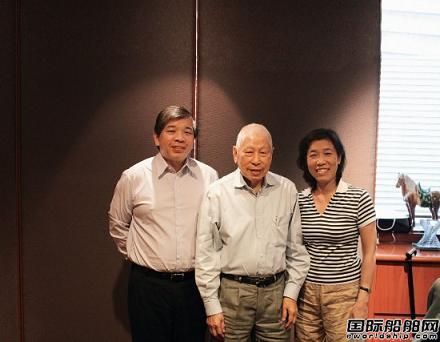

全世界有海港的國家,幾乎都能看到KOTA字頭的集裝箱貨輪。它就是新加坡太平船務貨輪的標志。太平船務在全球運營50多條航線,200多艘貨輪穿梭100多個國家的500多個港口,2012年營業(yè)額45.5億美元。它在東南亞私營船務公司中排第一,全球集裝箱航運業(yè)者中排第十四。不久前,環(huán)球人物雜志記者在新加坡拜訪了太平船務的創(chuàng)始人、集團主席張允中和接班人、董事總經(jīng)理張松聲父子。

96歲高齡的張允中先生一頭銀發(fā),慈眉善目,記者很難將他與想象中47年劈波斬浪的“硬漢”聯(lián)系起來。1918年,張允中出生于福建金門一個大戶人家。他19歲時,全面抗戰(zhàn)爆發(fā),金門、廈門被日軍占領。他遠渡南洋避難。1942年,新加坡淪陷,他的父親遭日軍殺害。后來,他也因支持抗日而身陷囹圄,直到1945年日本投降才出獄。3年后,他加入祺福船務公司任總經(jīng)理。

在祺福船務,張允中干了18年,幫助老板將一個以1000美元起家的公司,發(fā)展壯大為有37艘船、資產近億美元的公司。1967年,49歲的張允中創(chuàng)辦太平船務公司,召集10個股東,買了2艘荷蘭舊船,冠名時都以KOTA開頭,在馬來文中意為“城市”.

太平船務剛成立,就遇上第三次中東戰(zhàn)爭,蘇伊士運河關閉,許多船無法繼續(xù)跑這條航線。張允中臨危不亂,他說,跑這條線的船少了,但運費飆漲,這就是商機。海運波動性很大,“10年只有3年好”,要采取“穩(wěn)健保守”的策略。只要投資不過大,發(fā)展不太快,即便市場走下坡,公司也能頂?shù)米 ?/p>

正是靠著這一策略,太平船務在一次次危機中涉險過關。張松聲說,太平船務創(chuàng)辦時,新加坡有40多家船務公司,今天幸存者已寥寥無幾。自己年輕時心高氣盛,也曾覺得父親保守,但隨著閱歷的增加,對父親有了越來越深的理解。比如,金融危機前的2006年1月,他對未來充滿樂觀,躊躇滿志地說:太平船務未來4年將投入24艘新船。父親卻強調,一家公司不能過度擴張,最重要的是要有承擔風險的能力。張松聲說,那時經(jīng)驗豐富的父親看到市場已好了很多年,覺得不可能再好下去,要求放慢速度。2008年,公司“剎車”不買新船。正是父親的謹慎,讓公司在金融危機中受影響不大。

張允中為人和善,身體很好,兩年前還常打高爾夫球,現(xiàn)在每天仍按時到公司上班,中午和管理層共進午餐。說起父子間的分工,張松聲開玩笑說:“幾億美元的生意他要我決定,幾百元的開銷他管。”但有重大事情時,他都愿意聽聽父親的意見。張允中則說:“現(xiàn)在主要他們在做,我也在看。有問題時幫忙想。他們做得比較激進時,我會告訴他們不要沖過了頭。跑得太快,跌倒了就爬不起來;慢慢走,無論走上坡或下坡,都可以走得穩(wěn)。”

張松聲在新加坡出生,在英國接受高等教育,卻能說一口流利的漢語。他說,自己兄弟8人、姐妹6人,都從小學漢語。父親是馬來西亞籍,但總說自己是中國人,說起故鄉(xiāng)福建,臉上就顯得特別幸福。張松聲16歲就隨父親的船到過中國,1979年正式加入太平船務公司。如今,公司在華業(yè)務繁忙,他一半時間在中國。公司2/3的員工是中國人,通用漢語。張松聲說,父親注重用善心和真誠有信團結人,公司核心價值也來自中國文化,就是:心正、靈活、創(chuàng)意。

航運界盛傳,在中國改革開放前,若有運不了的貨或到不了的地方,中方都會找太平船務合作。1956年,張允中協(xié)助開辟了中國到中東國家的貨運航線。改革開放后,太平船務在華業(yè)務越做越好,如今在中國30多個城市設有分支機構,中國業(yè)務已占1/3,還有價值50億美元的80艘船在中國建造。張松聲說,中國的發(fā)展成就了太平,也促進了太平的在華投資,這是雙贏。

世界造船巨頭韓國STX大連造船基地的輝煌與沒落

世界造船巨頭韓國STX大連造船基地的輝煌與沒落